design

Il primo impatto

Il primo impatto che ho avuto con

la pubblicazione è stata la progettazione di una griglia per altoparlante: io ho

avuto occasione di fissare più di un altoparlante dietro una lamiera

sforacchiandola, magari ordinatamente

coi fori in fila per lasciar passare il suono: no!, non è così semplice, ma ci

sono i trucchi di mestiere

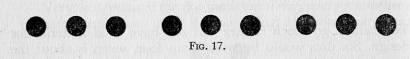

Prendiamo un foro: questo è un

elemento semplice e non c’è niente da obiettare

Due fori

Due fori

Prendiamo due fori ed

osserviamoli: l’occhio salta da l’uno all’altro e non ha pace. La sensazione è

spiacevole.

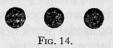

Tre fori

Tre fori

quattro fori saranno una

tragedia per l’occhio, cinque fori

invece lo soddisferanno.

Molti fori

Molti fori

se i fori superano un numero che

si possa contare direttamente a colpo d’occhio, per esempio nove, la sensazione

è di una sequenza piuttosto monotona

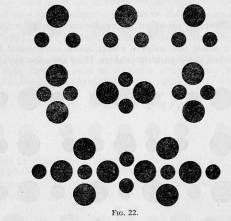

Alterniamo

Alterniamo

in questo caso abbiamo alternato

gruppi di fori con “pause” per usare un termine musicale. Va già meglio ed

appare un arrangiamento ritmico

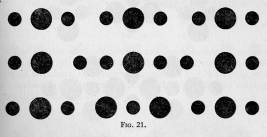

La marcia

se alterniamo un foro più grosso

ad uno più piccolo, abbiamo una sequenza che ci ricorda la marcia: un due, un

due ecc.

Il valzer

Il valzer

se alterniamo due fori piccoli ad

uno grosso la sequenza diviene un due tre, un due tre, ovvero un valzer, ritmo

che appaga anche l’occhio. Naturalmente le righe dovranno essere in numero tale

da riempire la griglia procedendo per le due dimensioni.

L’accento

Alternando la simmetria del primo rigo di

fori ad asimmetrie dei righi successivi si combinano “accenti” con spazi, ovvero

pause, e si ricavano una serie di effetti come nelle figure nelle quali si

vedono degli esempi.

Alternando la simmetria del primo rigo di

fori ad asimmetrie dei righi successivi si combinano “accenti” con spazi, ovvero

pause, e si ricavano una serie di effetti come nelle figure nelle quali si

vedono degli esempi.

Se confiniamo i fori arrangiati

semplicemente in righi noi usiamo un solo peso dell’accento. Spandendoli intorno

introdurremo altri accenti e possiamo espandersi in tutte le direzioni o

raggruppare le macchie in un aere, fino a combinazioni senza fine. In ogni caso

useremo la spaziatura per ottenere il ritmo. Vediamo che queste macchie possono

contenere anche un numero pari di fori, magari alternando due e quattro.

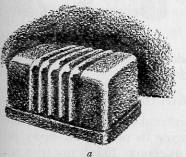

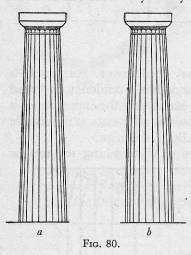

Le costole

un altra soluzione per risolvere

il problema della griglia è di inserire delle costole in uno spazio vuoto: anche

quelle dovranno essere rigorosamente dispari! Direte che se osserviamo gli

intervalli tra costola e costola questi sono pari, ma l’attenzione dell’occhio

cade sulla costola e non sul vuoto.

Le costole possono essere

flautate, diritte, combinate in gruppi in una variazione senza fine. Nel dubbio

preferite la soluzione più semplice.

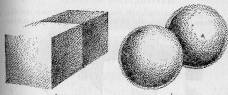

I solidi

proseguiamo con più ordine nell’excursus di

progettazione della nostra radiolina.

proseguiamo con più ordine nell’excursus di

progettazione della nostra radiolina. Il solido per eccellenza è la sfera, ma per il

design questa tiene un posizione troppo rigida: l’aspetto di una sfera deformata

non è piacevole e non abbiamo nemmeno la chance di poter accostare due sfere in

quanto due sfere accostate rimangono sempre due sfere a differenza di due cubi

che danno una forma a se stante. Pertanto vedremo che alla sfera si preferisce

l’ellissoide che è meno permaloso della sfera ai cambiamenti di forma.

Il solido per eccellenza è la sfera, ma per il

design questa tiene un posizione troppo rigida: l’aspetto di una sfera deformata

non è piacevole e non abbiamo nemmeno la chance di poter accostare due sfere in

quanto due sfere accostate rimangono sempre due sfere a differenza di due cubi

che danno una forma a se stante. Pertanto vedremo che alla sfera si preferisce

l’ellissoide che è meno permaloso della sfera ai cambiamenti di forma.

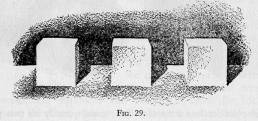

Le sequenze

Le sequenze

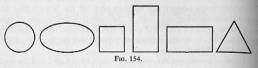

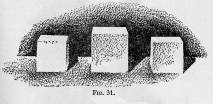

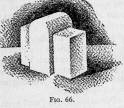

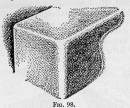

Ora vediamo una sequenza di solidi. Come

prima visto con i punti o con i fori l’occhio preferisce un numero dispari ma la

sequenza non risulta interessante: vediamo nella figura che già ingrandendo il

cubo centrale una sensazione di estetica prende forma. Eliminando lo spazio tra

gli oggetti otteniamo una forma a se stante ma ancora non ci soddisfa.

Ora vediamo una sequenza di solidi. Come

prima visto con i punti o con i fori l’occhio preferisce un numero dispari ma la

sequenza non risulta interessante: vediamo nella figura che già ingrandendo il

cubo centrale una sensazione di estetica prende forma. Eliminando lo spazio tra

gli oggetti otteniamo una forma a se stante ma ancora non ci soddisfa.Nelle tre dimensioni

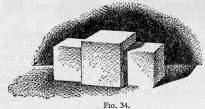

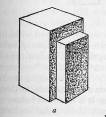

vediamo che agendo nella diversità di

proporzione e di posizione nei tre piani l’aspetto diviene più interessante e

possiamo iniziare a progettare qualcosa.

vediamo che agendo nella diversità di

proporzione e di posizione nei tre piani l’aspetto diviene più interessante e

possiamo iniziare a progettare qualcosa.

poi cominceremo con le asimmetrie

e ne nasceranno i disegni illustrati

Bilanciamento formale(simmetrico)

Bilanciamento formale(simmetrico)

la figura 34 ha

un bilanciamento che è ovvio ed istintivo per ogni occhio.

Bilanciamento non simmetrico

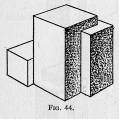

La figura 44 a

fa vedere come appare un bilanciamento simmetrico visto di prospettiva.

Osservando la fig. 44 possiamo vedere che l’occhio è appagato

anche da un bilanciamento non simmetrico quando le superfici laterali si

equivalgono pur con proporzioni diverse. Notiamo che qui lo sbilanciamento è su

due assi.

Divisione dello spazio

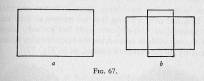

Prendiamo un rettangolo: ci saranno delle

proporzioni che appagheranno l’occhio più di altre. Fortunatamente ci sono dei

meccanismi che ci aiutano. Per produrre una serie di rettangoli si parte sempre

da un quadrato.

Prendiamo un rettangolo: ci saranno delle

proporzioni che appagheranno l’occhio più di altre. Fortunatamente ci sono dei

meccanismi che ci aiutano. Per produrre una serie di rettangoli si parte sempre

da un quadrato.

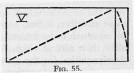

Come è un buon rettangolo? nessun

rettangolo sarà abbastanza interessante se uno dei suoi lati non sarà almeno

grande quanto la diagonale del quadrato iscritto(II), poi di nuovo la diagonale

del rettangolo aiuterà a formarne un secondo, poi un terzo e via così. Le

suddivisioni più interessanti saranno la III e la V, sempre la regola del

dispari. Un rettangolo composto da due quadrati affiancati non sarà mai una

figura interessante.

La sezione divina

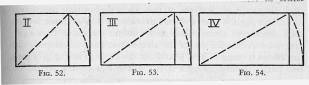

Forse le proporzioni più soddisfacenti di un

rettangolo sono basate sulla così chiamata “sezione divina” di Pitagora. Il

rapporto tra la proporzione media e la massima è 1/1,618. Euclide mostrò come

ottenerla geometricamente (fig.56) usando la diagonale di mezzo quadrato

inscritto nel rettangolo.

Forse le proporzioni più soddisfacenti di un

rettangolo sono basate sulla così chiamata “sezione divina” di Pitagora. Il

rapporto tra la proporzione media e la massima è 1/1,618. Euclide mostrò come

ottenerla geometricamente (fig.56) usando la diagonale di mezzo quadrato

inscritto nel rettangolo.

simmetria dinamica degli

elementi

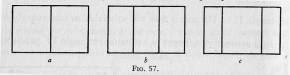

Una superficie può essere divisa in due, ma appare più

interessante divisa in tre, ed

Una superficie può essere divisa in due, ma appare più

interessante divisa in tre, ed  addirittura, analogamente ai punti

diversamente spaziati conviene fare le tre sezioni di larghezza diversa tra la

centrale e le laterali. La c appare la più attraente, ma si deve aggiustare la

proporzione se coloriamo diversamente le sezioni.

addirittura, analogamente ai punti

diversamente spaziati conviene fare le tre sezioni di larghezza diversa tra la

centrale e le laterali. La c appare la più attraente, ma si deve aggiustare la

proporzione se coloriamo diversamente le sezioni.

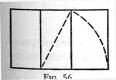

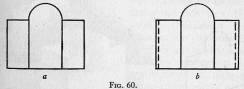

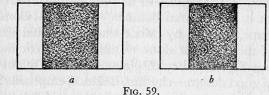

Un altro metodo di rendere

interessante la divisione è, invece fare tre uguali divisioni dando alla centrale una forma diversa come in

fig. 60. Anche in quel caso le proporzioni andranno riaggiustati. Di questa

figura abbiamo dei buono esempi come gli archi trionfali romani e trittici

rinascimentali.

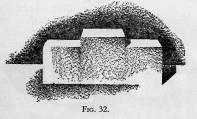

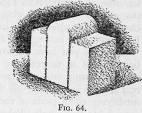

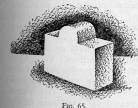

Nelle tre dimensioni

Ruotiamo leggermente il solido che ha per

superficie centrale la fig. 60 e notiamo quanto poco diviene interessante se non

dividiamo le forme come in fig. 64.

Ruotiamo leggermente il solido che ha per

superficie centrale la fig. 60 e notiamo quanto poco diviene interessante se non

dividiamo le forme come in fig. 64.

Tra l’altro notiamo che in

prospettiva scompaiono le proporzioni perfette del triangolo euclideo.

a questo punto cominciamo a pensare nelle tre

dimensioni, cosa che ci porta alla fig. 66.

a questo punto cominciamo a pensare nelle tre

dimensioni, cosa che ci porta alla fig. 66.

Effettivamente manipolando il

rettangolo a di fig. 67 nel rettangolo b, la forma prende interesse.

variazioni sul tema

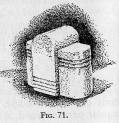

Ripetendo le curvature nel solido come in

fig. 69 troviamo la figura ancora monotona. Perchè non arrotondare le masse

anche nel piano orizzontale? ne nasce la figura più armoniosa di fig. 70.In fine

enfatizziamo l’orizzontalità del piano con il successivo abbellimento di fig.

71.

Ripetendo le curvature nel solido come in

fig. 69 troviamo la figura ancora monotona. Perchè non arrotondare le masse

anche nel piano orizzontale? ne nasce la figura più armoniosa di fig. 70.In fine

enfatizziamo l’orizzontalità del piano con il successivo abbellimento di fig.

71.

Illusioni ottiche

bisogna porre attenzione che

certe combinazioni di linee producono illusioni ottiche che rovinano la

forma. Non descrivo degli esempi in

quanto già conosciuti da ogni libro di disegno. Accennerò però alla dissimmetria

delle colonne greche che incurvavano leggermente le linee rette per appagare

meglio la visione dell’insieme. E così vale per i pavimenti dei templi: ma si

parla di variazioni di 10 cm su 30 metri che pur riassettano la visione.

Trattamento degli angoli.

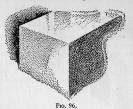

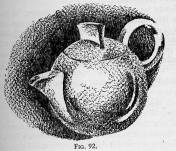

se prendiamo il solido di fig. 96 noteremo

che appare di poca solidità come una scatola di latta.

se prendiamo il solido di fig. 96 noteremo

che appare di poca solidità come una scatola di latta.

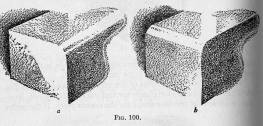

Arrotondandone gli spigoli appare più ricco e

più solido. Il nostro primo pensiero è di arrotondare con identico raggio i tre

bordi dove i piani intersecano. Ma non appare poi poi interessante.

Dissimmetriziamo i raggi ed avremo qualcosa di migliore. Purtroppo l’angolo

prenderà una forma strana che non appagherà l’occhio e sarà difficile a

lavorare. A questo punto tagliamo la testa al toro e scegliamo le soluzioni di

fig. 100 producendo un effetto rimarcabilmente diverso anche nella scelta di a o

b.

Arrotondandone gli spigoli appare più ricco e

più solido. Il nostro primo pensiero è di arrotondare con identico raggio i tre

bordi dove i piani intersecano. Ma non appare poi poi interessante.

Dissimmetriziamo i raggi ed avremo qualcosa di migliore. Purtroppo l’angolo

prenderà una forma strana che non appagherà l’occhio e sarà difficile a

lavorare. A questo punto tagliamo la testa al toro e scegliamo le soluzioni di

fig. 100 producendo un effetto rimarcabilmente diverso anche nella scelta di a o

b.

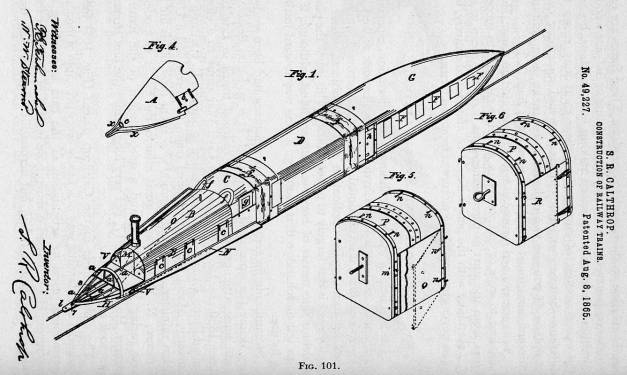

Streamlining

Tutti questi concetti, che però

trovo validissimi, hanno la limitazione di essersi sviluppati nell’epoca delle

linee aerodinamiche, lo streamlining che imperversò dagli anni ’30 agli anni ’50

soprattutto in America

Tutti questi concetti, che però

trovo validissimi, hanno la limitazione di essersi sviluppati nell’epoca delle

linee aerodinamiche, lo streamlining che imperversò dagli anni ’30 agli anni ’50

soprattutto in America

Il primo ad introdurre questa

linea fu, per esigenza puramente aerodinamici, S.R.Calthorp

addirittura nel 1865, alla fine

della guerra civile. Ma nel 1850 Bessemer aveva già tentato quella via in

Inghilterra sempre rivolto alle ferrovie ed ai treni. Però non prese la via del

disegno industriale fino a molto più tardi in quantone i primi tempi era un

esigenza di funzionalità in certe applicazioni piuttosto che una linea estetica

come in tempi posteriori.

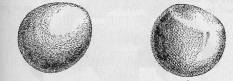

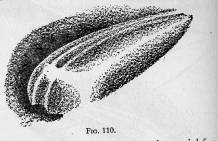

Sfera od

ellissoide?

nelle figure seguenti vediamo cosa lo

streamlining ricava da una sfera e da un ellissoide. Rimarchevole la preferenza

per l’ellissoide.

nelle figure seguenti vediamo cosa lo

streamlining ricava da una sfera e da un ellissoide. Rimarchevole la preferenza

per l’ellissoide.

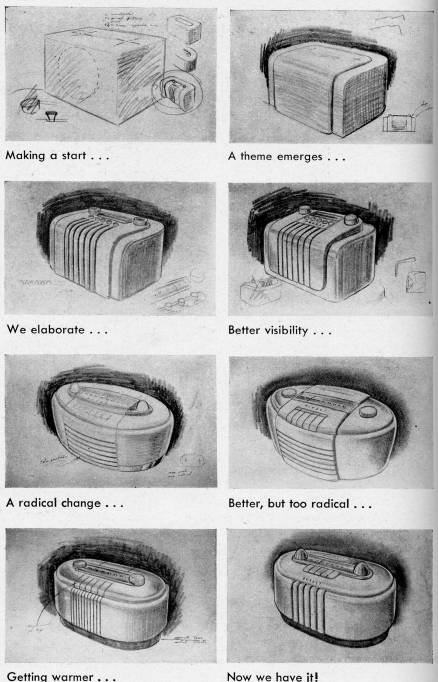

Il

progetto di una radio

nelle figure seguenti vedremo lo

sviluppo nella progettazione di un mobiletto per radio, dipendente dalle misure

dello chassis, dalla posizione dell’altoparlante, della scala parlante e delle

manopole data dalla casa costruttrice.

Vorrei far notare quanto questo

si discosta dai concetti espressi dai nostri architetti nello stesso anno, 1940

(vedi Design, il disegno industriale nella radio italiana, che ho scritto

recentemente).

In Italia si parlava non di

inserire un apparecchio in un mobiletto, ma in un contenitore “funzionale” e

l’architetto si avocava persino il compito di disporre i componenti nello

chassis, “custodia” non “mobiletto”

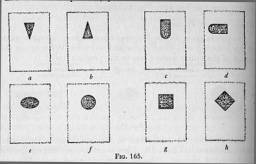

applicazione di marchi

qui sotto un esempio di profili

per marchi di fabbrica, un poco obsoleti, mi pare.

Nella pubblicazione si illustra

anche l’importanza della posizione di applicazione del marchio.